Non ho dubbi che questa sia la prima. Qualunque cosa io faccia, si muterà sempre in ciò che ho fatto

(Wislawa Szymborska)

Inizia come in una installazione di Pina Bausch il lavoro di ricomposizione della sua trilogia, che Bernardo Casertano ha realizzato in quasi dieci anni del suo percorso da drammaturgo.

Lo scenario è una piccola sala del quartiere Torpignattara di Roma, divenuta negli anni centro nevralgico di iniziative culturali e teatro di performance, grazie alla dedizione e lungimiranza dei fondatori/curatori che ne hanno fatto una Fortezza (di nome e di fatto) “aperta” allo scambio e alla divulgazione artistica e culturale.

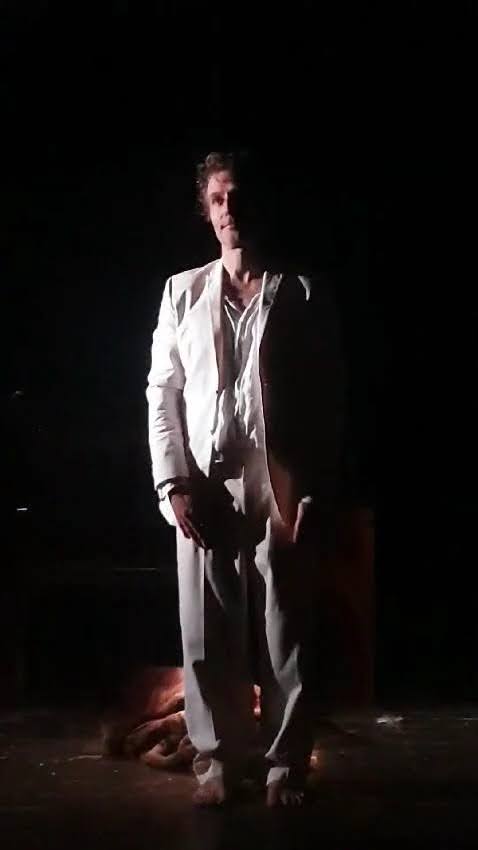

Insomma, c’è quest’uomo piccolo (ma soltanto nella statura, meno nelle intenzioni) che si muove gesticolando e biascicando non si capisce bene cosa, legato a un cappio lasco che pende dal soffitto e gli cinge la vita.

La penombra è accogliente come lo sarebbe un ventre materno, preludio alla materia carnale che ci attende, viva e urgente come l’ambizione dell’angelo-bambino Dino che guarda al mondo con la curiosità e il disincanto di chi sa di potercela fare e però esita.

E in quella esitazione umanissima trova il coraggio per rompere il legame con il passato o l’infanzia.

E’ una performance quella di Casertano che pesca con rispetto ed elegante misura da Montale, costeggiando la Szymborska che diventa manifesto della piece (e qui premessa) e ammicca a Wim Wenders (chiare eco da Il cielo sopra Berlino e quell’osservare che va oltre il tempo e lo spazio), adottando una modalità rappresentativa, dove il testo e il flusso di coscienza sono soltanto un veicolo del processo creativo, mentre l’ambizione resta tutta terrena e si tinge di sangue e sudore.

La liquidità della transizione da angelo a uomo è visivamente condensata in scena in un blocco di ghiaccio destinato a cambiare forma al limite della sua dissoluzione, per lasciare spazio al secondo capitolo della trilogia.

Così, senza soluzione di continuità, l’angelo-bambino Dino si sposta da un quadrante all’altro della scena, per indossare una pelliccia d’orso e ricercare una nuova metafisica veste, che lo conduca verso una crisi più matura, ma non per questo meno atroce.

Casertano abbandona i toni dell’infanzia per abbracciare quelli della maturità di Caligola, nel testo originale del 1958 di Albert Camus, che il performer smonta e ricompone con efficacia straordinaria.

La sua lente personalissima insiste sul tema della solitudine umana e della sua eroica accettazione, restituendo tutta la miseria di un sovrano sopraffatto da domande, chiassoso, logorroico, schizofrenico come schizofrenico è chi sopravvive a un dolore e al dialogo sconnesso con il sé più profondo.

In mezzo, una riflessione solitaria e intima, quasi un cedimento, che si risolve nella rassegnata, eroica, necessaria presa di coscienza che la felicità è una libertà spaventosa. Libertà dalla malinconia di un ricordo e dall’illusione che quello duri.

Casertano recita tutto il tempo a occhi chiusi in una penombra metafisica, avviluppato nel mantello di pelo. La sua voce sbeffeggia, piagnucola, accarezza con benevolenza, sfiora la tenerezza, rincorre il dramma, afferra l’ineffabile, come si fa con i dolori autentici. E infine, ti osserva. Poi si alza, il mantello scivola a terra. Terzo atto. Il tramonto della vita e il desiderio inespresso di paternità.

“Io non sono mai stato ridicolo in tutta la vita/ Ho sempre avuto negli occhi un velo d’ironia/Per difendermi, dopo l’ironia, avevo il silenzio. [..] Cosa me ne faccio della buona reputazione, e del destino, che sembrava tutt’uno col mio corpo e il mio tratto, di non fare per nessuna ragione al mondo parlare di me? Che me ne faccio di questa persona cosi ben difesa contro gli imprevisti?” (Pier Paolo Pasolini, Affabulazione).

Lo dice un padre, lo direbbe un figlio. Sono le parole che Casertano ripete come un mantra per tradurre il discernimento di un Pinocchio-Padre-Creatore che osa desiderare un figlio e si misura con una cosa enorme, nella consapevolezza che l’esito potrà essere fallimentare. Eppure ci crede e porta a termine l’impresa.

Servono all’impianto un burattino di carta velina, il figlio mai nato che segue i fiati del padre e si adatta al suo respiro, una fatina cinica che incita all’impresa e sbeffeggia, un Pinocchio-Padre che si auto-legittima portando alla luce (letteralmente, sotto i riflettori di una Accademia di Danza) il Pinocchio-Figlio, ammettendo la sua miseria eppure tentando l’ineffabile.

Perché, sa bene il Padre, “si può vivere non esistendo, emersi da una quinta, da un fondale, da un fuori che non c’è se mai nessuno l’ha veduto” e quindi “si può esistere non vivendo“.

Prende a prestito dalla tradizione di Eugenio Montale e Pier Paolo Pasolini, li ritaglia con la precisione del cesello e li rimescola con delicata raffinatezza, Casertano.

Le luci si spengono e la sensazione netta che porti a casa è di avere visto una cosa enorme, vestita come fosse una cosa piccola.

di Arianna Florio